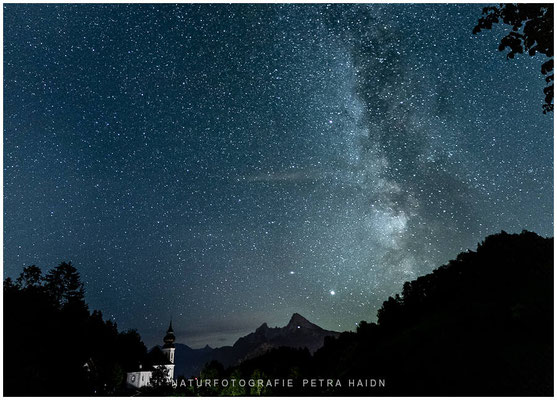

Fototipp – Milchstraßenfotografie

Tipps, Equipment & der Blick ins Zentrum

Eine warme klare Sommernacht, die Grillen zirpen und dann der Blick in den Himmel. Wenn man das Glück hat (oder gut geplant hat) dann erblickt man unzählige Sterne, Planeten und vielleicht sogar ferne Galaxien. Dieser Anblick erinnert uns an die unermessliche Weite des Universums und unsere eigene kleine Stellung darin. Es ist ein Gefühl der Demut, aber auch der Ehrfurcht, das uns hilft, unsere Alltagssorgen in den richtigen Kontext zu rücken. Um den Zauber dieser Nacht fotografisch einzufangen habe ich einige Tipps für Dich zusammengestellt.

1. Wann kann man das Zentrum der Milchstraße von Deutschland aus sehen?

Von Deutschland aus ist das helle, auffällige Zentrum der Milchstraße leider nicht das ganze Jahr über sichtbar und auch dann nur unter bestimmten Bedingungen:

Die Milchstraßenfotografie ist stark von der richtigen Zeit und dem richtigen Ort abhängig.

- Die richtige Jahreszeit:

-

- In der nördlichen Hemisphäre ist die beste Zeit, die Milchstraße zu fotografieren, von März bis Oktober.

- Der galaktische Kern (der hellste und fotogenste Teil der Milchstraße) ist am besten von spätem Frühling bis Frühherbst sichtbar.

- Die richtige Mondphase:

-

- Neumond oder wenige Tage um den Neumond herum: Mondlicht ist der größte Feind der Milchstraßenfotografie. Der Mond überstrahlt die schwachen Sterne der Milchstraße. Überprüfe den Mondkalender!

- Die richtige Uhrzeit:

-

- Tiefe Nacht: Sobald die astronomische Dämmerung vorbei ist, wird der Himmel am dunkelsten. Das ist normalerweise 1-2 Stunden nach Sonnenuntergang und 1-2 Stunden vor Sonnenaufgang.

- Der richtige Ort (Lichtverschmutzung):

-

- Weg von Städten und Lichtverschmutzung: Lichtverschmutzung ist der größte Hinderungsgrund für klare Milchstraßenaufnahmen. Nutze Lichtverschmutzungskarten (z.B. Light Pollution Map oder Dark Site Finder), um dunkle Orte in deiner Nähe zu finden. Je dunkler, desto besser!

- Freie Sicht zum Horizont: Achte darauf, dass keine Berge, Bäume oder Gebäude die Sicht auf die Milchstraße verdecken.

- Interessante Vordergründe: Ein schöner Vordergrund (Bäume, Felsen, Gebäude) macht dein Bild spannender und gibt ihm Tiefe.

2. Sternenparks

In Deutschland gibt es mehrere ausgezeichnete Orte, um die Milchstraße zu fotografieren, die als "Sternenparks" oder "Dark Sky Parks" ausgewiesen sind. Diese Gebiete zeichnen sich durch eine sehr geringe Lichtverschmutzung aus und bieten optimale Bedingungen für die Himmelsbeobachtung und Astrofotografie.

Hier sind die bekanntesten Sternenparks und weitere empfehlenswerte Orte in Deutschland:

· Sternenpark Westhavelland (Brandenburg): Dies ist Deutschlands erster und dunkelster Sternenpark, etwa 70 Kilometer westlich von Berlin. Besonders in der Kernzone zwischen Gülpe und Nennhausen ist die Lichtverschmutzung minimal. Es gibt neun ausgewiesene Beobachtungspunkte.

· Sternenpark Biosphärenreservat Rhön (Bayern, Hessen, Thüringen): Im Dreiländereck gelegen, bietet die Rhön ebenfalls hervorragende Bedingungen. Das Biosphärenreservat setzt sich aktiv für den Schutz des Nachthimmels ein.

· Sternenpark Nationalpark Eifel (Nordrhein-Westfalen): Rund 65 Kilometer südwestlich von Köln gelegen, ist der Nationalpark Eifel einer der wenigen Orte in Nordrhein-Westfalen, wo die Milchstraße mit bloßem Auge sichtbar ist. Es gibt spezielle Sternbeobachtungspunkte ("SternenBlicke") und Führungen.

· Sternenpark Winklmoosalm (Bayern): Nahe Reit im Winkl in den Alpen gelegen, bietet die Winklmoosalm auf etwa 1200 Metern Höhe eine beeindruckende Panoramasicht auf den Sternenhimmel.

· Sternenpark Schwäbische Alb (Baden-Württemberg): Auch hier gibt es Initiativen, die Dunkelheit zu erhalten und die Lichtverschmutzung zu reduzieren, um gute Bedingungen für die Sternenbeobachtung zu schaffen.

· Sternwarte St. Andreasberg im Harz (Niedersachsen): Obwohl der Brocken im Harz selbst durch Beleuchtung beeinträchtigt ist, bietet die Sternwarte St. Andreasberg mit ihrem Außengelände am Rehberg einen guten Platz für Himmelsgucker.

· Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide (Mecklenburg-Vorpommern): Dieser Naturpark gehört ebenfalls zu den dunkleren Regionen Deutschlands.

· Sterneninseln Pellworm (Schleswig-Holstein) und Spiekeroog (Niedersachsen): Diese Nordseeinseln wurden ebenfalls als "Sterneninseln" ausgezeichnet und bieten aufgrund ihrer Insellage und der reduzierten künstlichen Beleuchtung sehr gute Bedingungen für die Himmelsbeobachtung.

3. Das richtige Equipment

Bevor du loslegst, ist die passende Ausrüstung entscheidend. Du brauchst keine High-End-Profi-Kamera, aber ein paar Dinge sind unerlässlich:

- Kamera: Eine Kamera, die im Dunkeln eine gute Leistung erbringt, ist das A und O. Das bedeutet:

-

- Vollformat- oder APS-C-Kamera: Diese Sensoren sind größer und können mehr Licht einfangen, was zu weniger Bildrauschen bei hohen ISO-Werten führt.

- Manuelle Einstellmöglichkeiten: Blende, Verschlusszeit und ISO müssen manuell einstellbar sein.

- Objektiv: Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Ausrüstungspunkt.

-

- Weitwinkelobjektiv: Je kürzer die Brennweite, desto mehr von der Milchstraße passt auf dein Bild. Empfohlen sind Brennweiten zwischen 14mm und 24mm (am Vollformat).

- Große Offenblende (geringe f-Zahl): Eine Blende von f/2.8 oder größer (z.B. f/1.8 oder f/1.4) ist ideal. Eine größere Blende lässt mehr Licht auf den Sensor, was kürzere Belichtungszeiten oder niedrigere ISO-Werte ermöglicht.

- Stativ: Absolut unerlässlich! Für Langzeitbelichtungen benötigst du ein stabiles Stativ, das deine Kamera ruhig hält.

- Fernauslöser oder Selbstauslöser: Um Verwacklungen durch das Drücken des Auslösers zu vermeiden. Ein Fernauslöser ist bequemer, der 2-Sekunden-Selbstauslöser tut es aber auch.

- Zusätzlicher Akku: Langzeitbelichtungen bei Kälte können den Akku schnell entleeren.

- Stirnlampe (mit Rotlichtfunktion): Zum Orientieren im Dunkeln, ohne deine Nachtsicht zu stören oder andere Fotografen zu blenden.

- Warme Kleidung und feste Schuhe: Auch im Sommer kann es nachts kalt werden.

- Getränke und Snacks

- Sitzunterlage oder Hocker

Mein bevorzugtes Equipment für die Milchstraßenfotografie ist nach dem Motto: keep it simple

- Kamera: Canon R6 Mark 2

- Objektiv: IRIX 15mm f/2.4

- Stativ: Vanguard 283

- Stativkopf: Novoflex Kugelneiger, Classic Ball

- Akku-Stirnlampe mit Rotlichtfunktion

- leichte Sommerdaunenjacke

- Anti-Mückenspray

- Hocker, Getränk und Snacks

- und das alles in meinen geräumigen Fotorucksack von f-stop

4. Kameraeinstellungen für Milchstraße (nicht DeepSky)

Die Grundeinstellungen sind ein guter Startpunkt, müssen aber je nach Lichtverhältnissen und Kamera angepasst werden.

- Manueller Modus (M): Nur so hast du volle Kontrolle über alle Parameter.

- Blende (f-Wert):

-

- So offen wie möglich! (Kleinster f-Wert, z.B. f/2.8, f/1.8 oder f/1.4). Das lässt maximales Licht auf den Sensor.

- Verschlusszeit:

-

- Die 500er-Regel (oder NPF-Regel): Diese Regel hilft dir, Sternspuren zu vermeiden.

-

- 500er-Regel: 500 geteilt durch deine Brennweite (am Vollformat) ergibt die maximale Belichtungszeit. Bei einem 14mm Objektiv: 500/14≈35 Sekunden.

- Bei APS-C Kameras: Bedenke den Crop-Faktor! Multipliziere deine Brennweite mit dem Crop-Faktor (meist 1.5 oder 1.6), bevor du die 500er-Regel anwendest. Ein 10mm Objektiv an einer APS-C Kamera (Crop 1.5) entspricht 15mm am Vollformat, also 500/15≈33 Sekunden.

- NPF-Regel: Eine modernere und genauere Regel, die auch die Pixelgröße deines Sensors berücksichtigt. Es gibt Online-Rechner und Apps, die dir die genaue Belichtungszeit basierend auf deiner Kamera und Objektivkombination berechnen.

- Ziel ist es, so lang wie möglich zu belichten, ohne dass die Sterne zu Strichen werden. Typische Werte liegen zwischen 15 und 30 Sekunden.

- ISO:

-

- So hoch wie nötig, so niedrig wie möglich. Beginne mit ISO 3200 oder 6400. Moderne Kameras können oft auch höhere ISO-Werte gut verarbeiten. Mache Testaufnahmen und überprüfe das Rauschen.

- Weißabgleich:

-

- Manuell einstellen: "Glühbirne" oder "Kelvin" (etwa 3500K - 4500K) sind gute Startpunkte, um die Blautöne des Nachthimmels und die rötlichen Töne der Milchstraße hervorzuheben. Experimentiere!

- Fokus:

-

- Manueller Fokus (MF): Autofokus funktioniert im Dunkeln nicht zuverlässig.

- Unendlich-Einstellung: Stelle dein Objektiv auf unendlich. Drehe den Fokusring bis zum Anschlag (oft mit einem Unendlich-Symbol gekennzeichnet) und dann ein kleines Stück zurück. Teste mit Live-View (bei höchster Vergrößerung) an einem hellen Stern oder einem weit entfernten Lichtpunkt.

- Bildstabilisator (VR/IS): Deaktivieren! Auf dem Stativ kann er zu unscharfen Bildern führen.

- RAW-Format: Immer im RAW-Format fotografieren! Es speichert wesentlich mehr Bildinformationen und bietet deutlich mehr Spielraum in der Nachbearbeitung.

Wenn Du Deine Kamera halbwegs "blind" bedienen kannst, dh Du weißt, welche Einstellung wo ist, kanns Du wesentlich entspannter die Nacht fotografieren.

5. Mini-Guide zur Nachbearbeitung von Milchstraßenfotos

Die Nachbearbeitung ist ein entscheidender Schritt, um das volle Potenzial deiner Milchstraßenaufnahmen zu entfalten. Programme wie Adobe Lightroom, Photoshop oder kostenlose Alternativen wie Darktable oder GIMP sind dafür geeignet.

- Grundlegende Anpassungen:

-

- Belichtung und Kontrast: Helle die Milchstraße auf und erhöhe den Kontrast, um die Sterne und Gaswolken besser hervorzuheben.

- Lichter und Tiefen: Reduziere die Lichter, um überstrahlte Sterne zu vermeiden, und hebe die Tiefen an, um Details im Vordergrund sichtbar zu machen.

- Weiß- und Schwarzpunkt: Stelle sie so ein, dass die Lichter nicht ausbrennen und die Tiefen nicht absaufen.

- Klarheit und Dynamik:

-

- Klarheit (Clarity): Erhöht den lokalen Kontrast und lässt die Milchstraße "poppen". Aber Vorsicht: Nicht übertreiben, sonst wirken die Bilder unnatürlich.

- Dynamik (Vibrance) und Sättigung (Saturation): Erhöhe die Farben leicht, um die natürlichen Farbtöne der Milchstraße (rötliche Gaswolken) hervorzuheben.

- Rauschreduzierung:

-

- Milchstraßenfotos haben durch die hohen ISO-Werte oft viel Rauschen. Nutze die Rauschreduzierung deiner Bearbeitungssoftware. Starte mit der Luminanz-Rauschreduzierung und dann der Farbrauschreduzierung. Sei hier vorsichtig, um nicht zu viele Details zu verlieren.

- Schärfen:

-

- Nach der Rauschreduzierung kann das Bild etwas weich wirken. Schärfe es leicht nach.

- Objektivkorrektur:

-

- Entferne chromatische Aberrationen und Objektivvignettierungen (dunkle Ecken).

- Farbkorrektur und Weißabgleich:

-

- Feinjustiere den Weißabgleich, um die Farben der Milchstraße und des Himmels optimal darzustellen. Oft kann ein leicht kühlerer Ton für den Himmel und ein wärmerer Ton für die Milchstraße ansprechend sein.

- Masken und Verläufe:

-

- Oft ist der Vordergrund zu dunkel oder der Himmel zu hell. Mit Masken oder Verläufen kannst du diese Bereiche selektiv bearbeiten, um sie besser aneinander anzupassen.

- Optional: Stern-Stacking:

-

- Wenn du mehrere Bilder der Milchstraße gemacht hast, kannst du sie "stacken" (überlagern), um das Rauschen zu reduzieren und mehr Details sichtbar zu machen. Spezielle Software wie Sequator, DeepSkyStacker oder Starry Landscape Stacker (Mac) kann dies automatisch erledigen.

6. Apps zur Planung und Standortwahl (Lichtverschmutzung, Milchstraßenposition)

- Der Alleskönner für Astrofotografie. Planit Pro (kostenpflichtig) ist eine der umfassendsten und meine bevorzugte App für Fotografen, die sich mit Sonne, Mond, Milchstraße und Sternen beschäftigen. Funktionen: Zeigt dir genau an, wann und wo die Milchstraße sichtbar ist, wie die Mondphase ist, die Sonnen- und Mondpositionen, Dämmerungszeiten, Tiefenkalkulator, Belichtungszeiten und vieles mehr. Besonders nützlich ist die Augmented Reality (AR)-Ansicht, die dir direkt auf dem Display zeigt, wo die Milchstraße am Himmel stehen wird. Wenn du ernsthaft Astrofotografie betreiben möchtest, ist diese App eine der besten Investitionen.

- PhotoPills (kostenpflichtig, iOS & Android):

- Light Pollution Map / Dark Site Finder (Web-App, oft auch als "Bortle Scale Map" bekannt):

Dies sind keine reinen Apps, aber webbasierte Tools, die du über den Browser deines Smartphones aufrufen kannst.

Funktionen: Zeigt dir die Lichtverschmutzung weltweit auf einer Karte an (oft nach der Bortle-Skala). So kannst du die dunkelsten Orte in deiner Nähe finden.

Warum nützlich: Absolut essenziell, um einen Ort mit möglichst geringer Lichtverschmutzung zu finden. - Clear Outside (kostenlos, iOS & Android):

Funktionen: Bietet detaillierte Wettervorhersagen speziell für Astronomen und Astrofotografen, inklusive Wolkenbedeckung auf verschiedenen Höhen, Transparenz, Seeing, Wind, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Warum nützlich: Eine klare, wolkenlose Nacht ist die Grundvoraussetzung für die Milchstraßenfotografie.

Planung mit Planit Pro:

Ergebnis der geplanten Nacht:

7. Apps zu Sternenkarten und Himmelsbeobachtung

- SkyView Lite / SkyView (kostenlos/kostenpflichtig, iOS & Android):

Funktionen: Richte dein Smartphone zum Himmel und die App identifiziert Sterne, Konstellationen, Planeten und Satelliten. Sie kann dir auch die Position der Milchstraße anzeigen.

Warum nützlich: Hilft dir, dich am Nachthimmel zu orientieren und die Milchstraße zu lokalisieren. - Star Walk 2 / Star Walk (kostenlos/kostenpflichtig, iOS & Android):

Funktionen: Ähnlich wie SkyView, bietet eine interaktive Sternenkarte und Augmented Reality. Oft mit schöneren Grafiken und zusätzlichen Informationen zu den Himmelskörpern.

Warum nützlich: Zur schnellen Orientierung und Identifizierung von Himmelsobjekten. - Stellarium Mobile (kostenpflichtig, iOS & Android):

Funktionen: Eine sehr detaillierte und leistungsstarke Planetariums-App, die dir den Himmel zu jeder Zeit und an jedem Ort anzeigt. Ideal für die genaue Planung von Konstellationen und dem Aufgang der Milchstraße.

Warum nützlich: Bietet eine hohe Präzision und viele Details, die für fortgeschrittene Planung nützlich sind.

Wenn du gerade erst anfängst, könntest du mit einer Kombination aus einer kostenlosen Sternenkarten-App (z.B. SkyView Lite) und einer webbasierten Lichtverschmutzungskarte starten. Sobald du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, ist PhotoPills eine Investition, die sich schnell auszahlt, da sie so viele nützliche Funktionen in einer App vereint.

Milchstraßenfotografie ist eine wunderbare Möglichkeit, die Schönheit des Nachthimmels festzuhalten. Es erfordert etwas Planung, Geduld und Übung, aber die Ergebnisse sind die Mühe wert. Fang klein an, experimentiere mit deinen Einstellungen und hab Spaß daran, die unendliche Weite über uns zu erkunden.

Du wirst erstaunt sein, wie viele Geräusche man in der Nacht hört und wie intensiv manche Gerüche werden.

Viel Erfolg bei deinen nächtlichen Abenteuern und genieße die Nacht.

Noch eine Bitte von Fotografen zu Fotografen: deaktiviere jegliches Piepsen Deiner Kamera und stelle dein Handy auf lautlos.

Diese Geräusche hört man in der Nacht sehr weit und sind absolut nervtötend für alle Mitfotografen und Tierwelt.

Möchtest Du noch tiefer in die Thematik einsteigen empfehle ich dir das Buch Astrofotografie und/oder den online-Workshop sowie den Videokurs Planit Pro von Katja Seidel.

Mehr Infos zu dem Thema Lichtverschmutzung und deren Folgen für Flora und Fauna findest Du hier:

Umweltmission, National Geographic, BBC

Was können wir tun?

- unnötige Gartenbeleuchtung aus

- Hausaußenbeleuchtung nachts abschalten

- in der Gemeinde anregen, dass die Straßenbeleuchtung reduziert wird